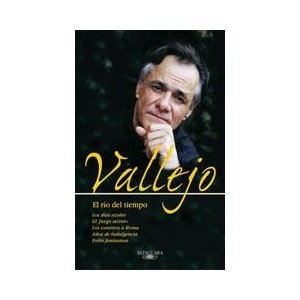

Fernando Vallejo: Demoliciones

de un reaccionario[1]

Por Pablo Montoya [2]

Universidad de Antioquia, Colombia

1. Una

buena parte de la crítica literaria que se ha aproximado a la obra de Fernando Vallejo, es la que ha sido establecida por los mismos escritores. En Colombia,

desde Héctor Abad Faciolince, William Ospina, Nicolás Suescún hasta las nuevas

generaciones, donde sobresalen los criterios de Juan Álvarez, se le ha

atribuido a la obra de Vallejo consideraciones entusiastas. Desde expresiones

que van desde santo o energúmeno genial,[3]

o hipertrófico de la inteligencia y la sensibilidad[4],

hasta decir de su obra que es el más emocionado grito de independencia y

rebeldía[5],

o de considerar al autor como el más triste y radical humanista del desencanto,[6]

estas voces piensan que lo que se esconde detrás de los ataques corrosivos del

escritor antioqueño es uno de los rasgos de su amor amargo hacia Colombia.

Todas estas opiniones, que enaltecen las calidades literarias de una narrativa

singular, pero que dejan pasar por alto los matices reaccionarios que la

sostienen, se podrían reducir a algo así como: Vallejo despotrica sobre

Colombia porque le duele Colombia. Y su odio gigantesco es directamente

proporcional a su amor. Ahora bien, la desmesura de este amor sincero y dolido

hasta el marasmo pareciera salvar de las consideraciones racistas, misóginas y

fascistas las turbulentas aguas del río del tiempo vallejiano. En el plano de

la recepción internacional de sus libros ha sucedido algo similar. Se ensalza

el amor, la fraternidad, el trabajo del lenguaje manifiesto en la obra de

Vallejo, pero hay pocas referencias a su trasfondo repulsivo. Así, Fernando Aínsa, uno de los jurados del

Concurso Rómulo Gallegos que premió El desbarrancadero en el 2003,

explica que más allá de la injuria hacia la mujer, de la que está repleta la

novela, hay “un himno del amor fraternal” digno de homenajear.[7]

Así, Michel Bibard, en su prólogo a la versión al francés que hizo de La

virgen de los sicarios dice que el lector, ante la acción catártica que

sugiere la novela, “sale más exaltado que abrumado”.[8]

Así, Claude Michel Cluny, el editor del suplemento literario de Le Figaro, afirma

de la misma novela que “es el más bello canto de amor y de condenación

arrancado a la literatura en mucho tiempo”.[9]

En fin, William Ospina, en su comentario sobre la película La virgen de los

sicarios, considera que el objetivo de Vallejo “es menos retratar una

conciencia que zarandear un país”,[10]

permitiendo columbrar que la crítica se ha dedicado a interpretar cómo se

zarandea un país sin pensar mucho en acercarse a la conciencia que zarandea. Es

verdad que la obra de Vallejo integra esa cadena de célebres diatribas

literarias donde bien podrían situarse las enarboladas por Léon Bloy y Céline.

Las de Vallejo, como las de estos dos autores franceses, deben leerse en el

plano mismo de la creación literaria. Pero, por el carácter de lo que dicen y

cómo lo dicen, se relacionan inevitablemente con las realidades sociales y

políticas de sus países. Por tal razón no es sólo necesario sino pertinente

desentrañar el usual pensamiento segregacionista que aparece, sin preámbulos ni

concesiones, en estas demoliciones literarias.

Los escritores reaccionarios, tiznados de una cierta

aureola de malditismo, son en el fondo iracundos resentidos e irreverentes

frustrados. Enemigos del progreso y despotricadores del pasado, están

suspendidos en una suerte de cotidiana amargura biliar. Reacios a casi todos

los sistemas sociales y sus logros, ajenos a cualquier relación armónica con

los dioses y los hombres, estos escritores se encaminan a una sola misión:

desbaratar certezas políticas y religiosas, dinamitar los cimientos

filantrópicos de la cultura. Esta forma de ataque recurre a la diatriba. Y la

diatriba, en literatura, es la extrema expresión de la burla. Es esa burla que

se torna escandalosa para que sea escuchada por todos pero que con frecuencia

corre el riego de terminar arrojada al triste rincón de las opiniones difíciles

de tomar en serio. En el caso de Vallejo la diatriba es una forma elaborada

literariamente de lo que en Antioquia se llama la cantaleta. Y la cantaleta no

es más que un canto, de ahí viene su etimología entre otras cosas, que de tanto

repetirse y acudir a la invectiva atragantada se convierte en una verbosidad

agresiva que hace reír e incomoda las buenas conciencias, pero que también se

torna fatigante monotonía. La diatriba acude, por lo demás, a las formas

tradicionales de la ironía. A la repetición delirante, a la hipérbole sin

límites, al símil arrasador, a la continua contradicción, al devaneo

incoherente, a la injuria sagaz y al insulto de baja estofa. La de Vallejo se

apoya en todos estos recursos. Pero su riqueza textual no se limita sólo a esta

variada representación de una obra cínica hasta lo insoportable, sino que

también reside en las conexiones que hay entre el discurso de su obra,

eminentemente autobiográfico, y las realidades sociales de Colombia. En tanto

que autobiografía novelada, es difícil seguir el consejo de los

estructuralistas cuando plantean diferenciar al narrador del autor. Ambas

entidades, en realidad, casi siempre se funden en Vallejo. Desde las cinco

novelas de El río del tiempo hasta Mi hermano, el alcalde, y

desde las biografías de los poetas Barba Jacob y Silva – El mensajero y Chapolas

negras, hasta los ensayos contra Darwin y Newton – La tautología

darwinista y otros ensayos de biología y Manualito de imposturología

física - el hombre Fernando Vallejo está presente. De ahí que sean

discutibles las interpretaciones que proponen separar al autor del narrador

porque eso significaría creer que esa entidad que fustiga sin cesar todo

establecimiento, todo orden, todo sistema no tiene que ver con ese señor

radicado en Ciudad de México y que cada determinado tiempo sale de su madriguera

a lanzar las mismas diatribas que se repiten en su obra y que hacen de ellas, a

veces, un bochornoso espectáculo del escándalo. [11]

2. Para

Vallejo, como sucede en Céline, en el acto de la escritura lo que importa es la

emoción y no las ideas.[12]

Pero la primera, en ambos escritores, se estimula con las segundas. La emoción

ultrajada en Vallejo se ha trazado un objetivo de alguna manera encomiable:

construir una obra desde un yo narrativo que tiene como máxima preocupación

adquirir un estilo. Ésta, por lo demás, es la más llamativa preocupación

técnica en alguien que escribe novelas desmembradas desde el punto de vista del

orden de las acciones. Incluso el propio narrador vallejiano se burla de la

tercera persona, del tradicional orden temporal y de la unidad de espacio

propio del arte novelístico. La elaboración de este estilo logra sus mejores

momentos en La virgen de los sicarios y El desbarrancadero y, sin

duda, es el producto de un trabajo de muchos años presente en la escritura de

las cinco novelas que conforman El río del tiempo y El Mensajero,

la biografía sobre Barba Jacob. Un estilo que se depura a través de una muy

acertada utilización de los lenguajes populares de Antioquia. Apoyándose en

ellos, Vallejo logra, en ocasiones, un relato frenético, desbordante, jubiloso,

humorístico, plagado de violencia sobre la ondeante, por no decir sombría,

condición humana. Sin embargo, aunque Vallejo admire a Céline, se trata de un

reconocimiento previsible ya que los dos escritores forman parte de la familia

de los alegadores malditos del siglo XX, el tono de su diatriba no proviene de

él. Está enraizado, más bien, en la literatura antioqueña. Esa literatura,

llamada despectivamente regional por los cosmopolitas críticos de Bogotá, que

va desde los dicharacheros y copleros campesinos del siglo XIX hasta la escrita

en el siglo XX por autores como Fernando González y los nadaístas dirigidos por

Gonzalo Arango. El afán de burlarse de la tendencia comerciante y usurera de

los paisas, de su mezquina avaricia atávica que cabalga al lado del cultivo de

un catolicismo filisteo e hipócrita; el ánimo siempre encendido de atacar la

enseñanza de salesianos, jesuitas, dominicos, benedictinos, franciscanos y

otros representantes de la brumosa pedagogía antioqueña proviene de un espíritu

profundamente anticlerical como el de Fernando González.[13]

Lo que sucede es que en Vallejo la crítica al establecimiento asume rasgos

extremistas que González, ese viejo que salía empelota a la calle para asustar

a las vecinas de su finca, no practicó. Vallejo es un iconoclasta que odia toda

noción de humanismo y es ajeno a cualquier ideal liberador para los hombres de

Colombia y América Latina, mientras que González creía en ciertos valores

éticos y políticos que podían liberar al pueblo, muchos de los cuales veía

representados en Simón Bolívar. Este personaje, para Vallejo es simplemente

pernicioso. “Un hombrecito bajito”, sangriento y ambicioso que no liberó nada

y, en cambio, dejó sembrado el panorama político de Colombia de la peor

corrupción.[14]

Entre González y Vallejo las similitudes llegan hasta tal punto que es posible

decir que a ambos los cobija, además de una inquietante contradicción que

atraviesa sus obras –los dos critican políticos y alaban a otros aún más

deplorables: Vallejo, por ejemplo, admira a Laureano Gómez en El río del

tiempo y González celebra a Juan Vicente Gómez en Mi compadre- un

contorno anarquista que planea en varias de sus posiciones intelectuales. Pero

si en González se trata de un anarquismo vitalista alimentado con conceptos

griegos, latinos y bolivarianos, en el caso de Vallejo hay un claro anarquismo

de derecha, sesgado por el racismo, que abomina de todos los procesos de

transformación social dados en Colombia y en América Latina. Y, sin embargo, es

posible afirmar que ambos se confabulan en la práctica de una regresiva

rebeldía conservadora, así expresen escandalosamente posiciones anticlericales.

Donde también se siente la influencia de González en Vallejo es en la singular

utilización del yo narrativo. Gutiérrez Girardot en un breve pero certero

análisis de la obra de González dice: “Fernando González sólo tenía un punto de

referencia, el Yo, a cuyo predominio llamó egoencia”.[15]

Vallejo cultiva un mecanismo similar pero, distante a la terminología

filosófica a la que se inclina tanto González, lo llama egoísmo feroz o

síndrome del ego. Lo suyo, como lo expresa en El fuego secreto, es “una

colcha deshilvanada de retazos (...) pedazos unidos por el débil hilo del yo.”[16]

En realidad, si González trata de edificar desde ese yo una conciencia

liberadora, Vallejo aniquila todas las conciencias, pues es un yo que en tanto

edifica un mundo pasado lo niega a partir de sus continuos derrumbamientos

verbales. Un yo que, incluso, en la medida en que va trazando su autobiografía

desbarata las fronteras de los géneros literarios. Porque la obra de Vallejo no

es ni novela, ni historia, ni poesía, ni biografía. Sólo un deseo logrado de

oponer a la devastadora muerte la efímera existencia de la palabra.

El caso del movimiento Nadaísta, dirigido por Gonzalo

Arango, es todavía más identificable. Puesto que en tiempo y espacio Vallejo

coincidió con los nadaístas. Ellos son sus inseparables coetáneos. De hecho,

cuando los nadaístas irrumpieron en la historia oficial de Medellín, al lanzar

un pedo químico en la inauguración de un Congreso de Escribanos Católicos,

Vallejo ya iba y venía por las calles de la ciudad en procura de experiencias

literarias y sexuales, entre las cuales algunas de ellas era hablar con los

blasfemos nadaístas y las otras llevarse a la cama algunos hermosos muchachos. [17]

El Nadaísmo, en fin, del que tanto se ha hablado y se sigue hablando en

Medellín, pero poco en las otras ciudades de Colombia y casi nada en el

exterior, fue un movimiento de capilla torpemente liberador. Como muy bien lo

dice Antonio Restrepo, era “una mezcla de anarquismo con un existencialismo de

cliché”. [18]

Ante una idiosincrasia conservadora hasta la ridiculez como lo era la

antioqueña a finales de 1950, los nadaístas, un movimiento medio hippie y

místico al modo de la generación beat, pero que terminó lamiéndole las

posaderas a los generales y políticos colombianos, opuso una serie de acciones

y manifiestos ruidosos. Hacían quemas de libros, invadían cementerios en las

noches y fornicaban con cadáveres, iban a comulgar en las iglesias y en vez de

tragarse las ostias las metían en los libros de Rimbaud y Lautréamont, pegaban

afiches funerarios donde invitaban a la exequias de la poesía colombiana,

saboteaban todo tipo de eventos oficiales dándose a los gritos. Como ellos,

Vallejo utiliza en sus obras mecanismos similares cuando ataca a las

instituciones religiosas. Su frase “Dios no existe y si existe es la gran

gonorrea”, [19]

que brilla con venéreo ateísmo en La virgen de los sicarios, pudo haber

sido pronunciada por uno de esos nadaístas incapaces de superar los resabios

rebeldes de los años 60. De tal modo que ante un mal gusto entronizado, el de

la ciudad homófoba, hispánica hasta el tuétano de los tiples y los bambucos y

enemiga del libre pensamiento, lo que proponían estos marihuanos que se creían

hijos de Nietsche y de los poetas malditos franceses, y no eran más que

traviesos discípulos de Fernando González, era otra cara más del mal gusto y el

exceso de la cultura parroquial de Antioquia. Vallejo anduvo con ellos y de no

haberse ido de Medellín, a recorrer los caminos de Bogotá, Roma, Nueva York y

México, habría terminado acaso enredado en filiaciones de un movimiento que

pocas cosas interesantes dejó para la literatura colombiana y ninguna para la

latinoamericana. Dejó, en cambio, una actitud de vituperio provinciano que

acaparó la atención indignada de las beatas, los curas y los ricos industriales

católicos del Medellín de entonces. De

ese mismo Medellín que Vallejo afrenta sin cansancio en novelas como Los

días azules y El fuego secreto. Alegato que consiste, por lo demás,

en negar la represión sexual del catolicismo antioqueño y fomentar un vitalismo

sexual incesante que ya Fernando González defendía desde la década del 30 y que

los nadaístas continuarían a su estruendoso modo. Lo que quiero decir,

entonces, es que la obra de Vallejo debe enmarcarse, más que en la tradición de

la diatriba francesa, en la tradición antioqueña. Una tradición satírica nacida

de una región retrógrada al modo de la España más cerril. Y cuya actitud parece

fundarse, entre otras, en una circunstancia paradójica. Por un lado la

necesidad de ensalzar un paraíso, una especie de patria, un jardín perdido, que

se ubica en la infancia del escritor vivida en el campo, en fincas lujuriantes

y vastísimas, a orillas de ríos broncos y viriles, y al mismo tiempo una

urgencia atrabiliaria de derrumbar, atacándolos, los valores de esa Antioquia

goda. Doble movimiento de una sensibilidad, la de Vallejo, que sucumbe a la

nostalgia del pasado en medio de un presente que se levanta desde la permanente

destrucción.

Perdido entonces el paraíso y consciente de que su

país vive sumergido en una violencia que se agudizó con el machete liberal y

conservador después del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, pasado el tiempo de

los viajes y los oficios varios (Vallejo fue feliz viajero, cineasta

desafortunado, desdichado plomero, aprendiz de médico, físico errático, biólogo

sin diploma), “el hombre camino a la

derrota”, el “viejo lejos de la Antioquia amada”, “el navegante sin aguja de

marear”, [27]

se pone a escribir sus andanadas autobiográficas. El consejo más importante

para tal empresa, Vallejo parece tomarlo de Porfirio Barba Jacob. El poeta

colombiano se lo dijo a un amigo mientras paseaban por el malecón habanero:

“Amigo mío, para ser hombre en toda su plenitud, son necesarias dos cosas

imperativas: odiar a la patria y aborrecer a la madre”. [28]

Vallejo sigue esta premisa al pie de la letra. Y como Barba Jacob se dedica

obsesivamente a disentir. La manía rebelde, la determinación de jamás obedecer,

proviene también de este poeta al cual Vallejo dedica uno de sus mejores

trabajos literarios. Al final de Entre fantasmas el narrador dice que en

español, idioma que le parece por lo demás clerical, poco riguroso y, en

cambio, redundante y periférico, [29]

las dos palabras más abyectas son pueblo y patria. [30]

Del primero, su obra está colmada de las consideraciones más rencorosas.

Consideraciones que, por el carácter absurdo de sus propuestas, simplemente son

difíciles de tomar en serio. Sin embargo, terminan siendo las más inquietantes

por los fines antisociales de sus perfiles. La relación con el nazismo,

señalada por Escobar, en este sentido, no es fortuita. La obra de Vallejo está

permeada por un furor racista que lo sitúa como el último escritor fascista de

Colombia. País ineludiblemente vallejiano por la gran cantidad de reaccionarios

que ha producido. Curioso paradigma, por lo demás, de un fascismo que no tiene

nada que ver con el que aclamaron los mediterráneos seguidores de Mussolini. El

de Vallejo es, al contrario, defensor del más asfixiante individualismo y

enemigo total de cualquier forma de organización popular. Un individualismo que,

entre otras cosas, forma parte de un nihilismo contemporáneo muy en boga en la

literatura occidental de finales del siglo XX y cuyo hondo desencanto es una

respuesta al hecho de que todas las utopías, para ellos, han fracasado. El

individualismo de Vallejo, proyección de una sensibilidad egoísta y narcisa

hasta lo irrisorio, surge de las conquistas del liberalismo francés del siglo

XVIII. De ahí que el escritor colombiano confiese en El desbarrancadero

ser un descendiente especial de la Revolución Francesa, del Marqués de Sade, de

Renan y Voltaire. Pero así se trate de un liberalismo radical, supuestamente

impío, hereje, apóstata, blasfemador, [31]

está vapuleado por presupuestos propios de los idearios fascistas. Esta mezcla

de sedimentos de varias ideologías incendiarias, que se utiliza para criticar

un país plagado de males, asediada por el monstruo de cinco cabezas al decir de

Vallejo –esto es el Partido Conservador, El Partido Liberal, la guerrilla, el

paramilitarismo y el narcotráfico- [32]

es lo que tal vez suscite tanto interés en los lectores. Atractiva radiografía

mental de quienes son los más importantes escritores colombianos de la

actualidad. Al lado de un nazista sensiblero cuyo reino es la muerte como es

Vallejo, y también pintorescos a su modo, está el Mutis monarquista cuyo reino

es Bizancio y el García Márquez comunista cuyo reino es La Habana.

4. Las

invectivas contra el pueblo atraviesan toda la obra narrativa de Vallejo. El

pueblo, de hecho, sería como la sexta cabeza de la bestia mitológica que hace

de Colombia el epicentro del infierno vallejiano. El pueblo es “la

monstruoteca” por donde pasa el ángel exterminador de La virgen de los

sicarios acompañado de su gramático recalcitrante.[33]

Los indios, los negros, los zambos, los mulatos y toda la gama racial que ha

producido el mestizaje en América Latina, celebrados por una ensayística

importante que va desde José Martí y José Vasconcelos hasta Pedro Henriquez

Ureña y Alfonso Reyes, por sólo citar a los mayores exponentes de la Utopía de

“Nuestra América”, son vilipendiados con los peores términos por Vallejo. Este

yo narrador no se cansa de agraviar, y en esto es insistente, ferozmente

repetitivo, a un pueblo que es feo, mugroso, soez, vulgar, ignorante, haragán,

incestuoso, bufón, vándalo y criminal. Vallejo, de este modo, utiliza los

tópicos propios de una literatura racista bien conocida que proliferó en

Occidente desde que los cronistas de indias edificaron su visión del mundo

recién descubierto y que Gobineau, siglos más tarde, sistematizó en su ensayo

sobre la desigualdad de las razas humanas con impecable estilo literario. Gran

culpable de todos los males de Colombia, este pueblo tiene una relación directa

con la pobreza. Y Vallejo detesta con igual fuerza, a ese pueblo pobre que no

se cansa de copular y procrear bajo la bendición irresponsable de los estados

corruptos y la roña de la iglesia católica. El pueblo pobre para Vallejo no es

la causa de la violencia en Colombia, él mismo es el supremo generador de la

violencia. Y como Vallejo es claramente oligárquico, pide a los ricos del mundo

que se unan para acabar con tal flagelo.[34]

Por tal razón el pueblo, como si fuera una entelequia de papel ansiosa de

fuego, merece que se le queme. “La única forma de acabar con este mal maldito

de la pobreza es acabar con los pobres: rociarlos con Flit”.[35]

Incluso para llevar a cabo tal solución, para que se fumiguen a los indios y

por fin desaparezcan los negros, Vallejo acude a Adolfo Hitler, uno de los

pocos “santos” que le despierta su total admiración.[36]

Esta noción de pueblo es, por supuesto, esquemática. Está levantada sobre una

percepción del otro muy propia de los conservadores más perniciosos que ha

tenido Colombia Y es que Vallejo se define como un conservador por tradición y

un liberal que dice no creer en Dios.[37]

Uno de esos conservadores, de hecho, es el único político colombiano que

suscita el ditirambo de Vallejo en El río del tiempo. Se trata de

Laureano Gómez. Figura lúgubre de nuestra lúgubre historia partidista, Laureano

Gómez fue uno de los máximos enemigos de las ideales liberales y socialistas de

la primera mitad del siglo XX colombiano. Orador implacable, instigador de

odios a diestra y siniestra, ejemplar de la paranoia católica, Gómez arrojó a

los colombianos por el camino de la intolerancia y los odios del cual el país

aún no ha podido salir. Creyéndose el elegido para defender a su nación

católica de los fantasmas del ateismo, enarbolando un ideario antimoderno

promulgado por los papas reaccionarios

Pío XI, Pío XII y León XIII, Gómez combatió con delirio frenético las

diversas corrientes del pensamiento liberal que van desde el humanismo

erasmita, los principios de la ilustración y la revolución francesa hasta las

diversas tendencias del socialismo y el comunismo.[38]

Y aunque Vallejo en sus acostumbradas entrevistas lo demuela todo en cuestiones

políticas, no hay que olvidar que en su autobiografía elogia la labor

perniciosa de este conservador. Y es que en verdad ambos personajes tienen una

parecida comprensión frente a ciertas circunstancias. Al menos se abrazan en el

repudio sin ambages al pueblo y en el rechazo visceral que mantienen hacia todo

tipo de reforma social que favorezca sus intereses. Para ambos el pueblo es

oscuro, inepto, una categoría inferior donde es difícil diferenciar los seres

humanos de los brutos.[39]

Sus imaginarios zoomorfos, cuando se han referido a los males que azotan a

Colombia, gozan incluso de una llamativa proximidad. En este sentido, es

posible establecer un raro contubernio entre el mítico basilisco que Laureano

Gómez empleó para referirse a la Colombia de la revolución liberal en marcha de

los años 40, y el mítico monstruo bicéfalo partidista o la mítica hidra de

varias cabezas con que Vallejo se ha referido a la Colombia actual. Hermanos en

la retórica febril, también optan por una simple comprensión de los fenómenos

históricos. Así, para los dos, el conservador iracundo y el anarquista

injurioso, el origen de los males de Colombia y de América Latina se ubica en

el inicio de los procesos de independencia cuando las ideas masónicas y

liberales empezaron a irrigar los pueblos y ciudades de la apacible

colonización hispánica. Los cenagosos tiempos en que Laureano Gómez empuñaba

las riendas del país, significan para el narrador de Los ríos azules “los

buenos tiempos”. En El fuego secreto alaba su “palabra de fuego”. Esta

palabra llameante de Laureano Gómez y la relación que con ella y su dueño tuvo

el padre de Vallejo, el padre venerado por encima de la madre detestable, es

quizás lo que hace de Gómez la única figura querida por Vallejo del panteón

político de pacotilla colombiano. Laureano Gómez surca El río del tiempo de

Vallejo como un rayo luminoso, como un vendaval excesivo e intransigente. Y

acaso sea la cercanía entre dos espíritus extremistas lo que suscita esta

ineludible simpatía. Contradictoria simpatía dirigida al hombre y al ideólogo

fascista. Porque del espíritu clerical, hispanófilo, corporativista, patriotero

y homófobo de Laureano Gómez, Vallejo no tiene absolutamente nada.

5. Vallejo entonces no representa a nadie. Él sólo habla por sí mismo. Es un

individuo resentido, el último narciso energúmeno de una elite colombiana en

desbandada, cuyo objeto de crítica y de burla abarca todos los políticos, todos

los países y todos los sistemas. Y en esta furia que convulsiona aquí y allá

como una serpiente herida de muerte, la contradicción es una de las constantes.

En la obra de Vallejo se vapulea a los conservadores colombianos, pero se alaba

a su exponente más siniestro. A Dios le endilga los peores insultos, su

existencia sólo refleja el mal que pulula en el seno de la podrida humanidad,

pero en el fondo Vallejo es un mariano inocuo. Detesta a Dios y lo niega con

frecuencia pero le reza con ridícula misericordia a las vírgenes de Medellín.

Odia a la mujer preñada, porque no hay ser más deplorable en el mundo, pero ama

a su abuela que fue tan prolífica como lo son esas “putas perras paridoras”[40]

que pululan en la actual Medellín con sus impúdicas barrigas crecidas.

Despotrica contra los victimarios de la violencia colombiana, pero propone

aniquilar a todos los descendientes de hoy de esas víctimas anónimas que

Colombia, paradigma universal de la impunidad, aún no ha podido reconocer.

Abomina de los pobres y el gramático Fernando ama entrañablemente a dos jovencitos

sicarios vomitados del puro centro de la pobrecía antioqueña. En fin, detesta a Colombia y la insulta, pero

sabe que su única patria es ese país rezandero y asesino. Y en este juego

delirante de las paradojas, el lector asciende en el camino de una prosa de

implacable estilo, pero cae en la insensatez de sus rencores ilímites. Y es que

de la obra de Vallejo, se puede decir lo que Marc Hanrez dice de la obra de

Céline: “Si ella gana por la violencia, la extrañeza y la dosis de

divertimento, pierde en armonía, en rigor y en estima a causa de sus excesos”. [41]

He aquí pues a Vallejo como un promulgador solitario

de todas las miserias humanas. Novelista de los desmoronamientos, capaz de

nombrar todas las posibilidades de la violencia colombiana para así tratar de

exorcizarlas, se yergue igualmente como el narrador de las imposibles

aniquilaciones. “¿La solución para acabar con la juventud delincuente?

Exterminen la niñez”, grita el gramático

de La virgen de los sicarios. [42]

Provocador exaltado, Vallejo propone un ámbito ficcional de disgregación y odio

que abruma. Una geografía mental, acaso tierna y poética, dolorosamente

nostálgica en algunos pasajes de su obra, pero genocida y cargada de tintes

apocalípticos. Es curioso, pero Vallejo parece erguirse como ese escritor que

refleja con sospechosa evidencia los ángulos catastróficos propios de Colombia.

Para un país sembrado de horrores históricos y calamidades sin fin, no es

extraño que surja de su seno, y justamente de una de sus regiones más

retardatarias, un escritor de estas dimensiones. Desarticulándolo todo,

derrumbándolo todo, despedazándolo todo, Vallejo no se sitúa por encima del

objeto que zahiere. Termina, más bien, volviéndose una parte más de esa

Colombia intemperante e inicua. Y es verdad, como sucedía con José María Vargas

Vila, uno de sus hermanos espirituales en la diatriba, que con estos

desmoronamientos verbales asistimos a la posibilidad de un alivio de la

conciencia colectiva colombiana. Afirmamos cuando Vallejo arremete contra los

siempre corruptos presidentes, contra los tiranos de toda laya, contra los

reyes, cardenales y obispos malhechores, contra los burros militares, contra la

delincuencia y la violencia seculares.

Sin embargo, en esta voluntad de voltear el mundo al revés, empezamos a

tomar distancias cuando aflora, agresivo y obsceno, el fondo de sus fantasías

destructivas. La crítica, en general, ha considerado que este mecanismo busca

un objetivo: “hacernos participar de su despiadada lucidez y asumir la

responsabilidad de los actos”. [43]

Pero también es factible pensar que con esta pretensión va de la mano un

rabioso deseo de desmontar cualquier proyecto socializador. Denunciador

inolvidable del mal, y por ello mismo maldito de la estirpe del Marqués de Sade

y Céline, Vallejo termina cayendo en la fascinación del mal. Por ello hay algo

en su obra que la torna peligrosa para toda construcción ética y cívica. En

este inicio de milenio, dice Claudio Magris, el hombre tiene ante sí un dilema:

“combatir el nihilismo o llevarlo a sus últimas consecuencias”. [44]

No se necesita nada de audacia para concluir cuál ha sido la opción de Fernando

Vallejo. Es obtuso idealizar el pasado, pero lo es igualmente caer en el

encanto por lo desastroso. Vallejo incurre en estas tristes circunstancias. Y

lo hace con una voz que se mofa muchas veces de la verdadera solidaridad y la

justicia. Pero sigamos el consejo de Magris y creamos que el desencanto, tan

propio de nuestros días, es una de las formas irónicas y melancólicas de la

esperanza. Y tratemos de respirar, si es que existe, el extraño olor de la

esperanza vallejiana.

[1] (Texto

leído en la apertura del Coloquio “La sátira en América Latina” organizado por

la Universidad de la Sorbonne Nouvelle-Paris III)

[2] Escritor

y profesor de literatura de la Universidad de Antioquia. Ha publicado los

libros de cuentos: Cuentos de Niquía (1996),

La sinfónica y otros cuentos musicales (1997),

Habitantes (1999), Razia (2001), Réquiem por un fantasma

(2006), El beso de la noche (2010)

y Adiós a los próceres (2010); los

libros de prosas poéticas: Viajeros (1999),

Cuaderno de París (2006), Trazos (2007)

y Sólo una luz de agua: Francisco de Asís

y Giotto (2009); los libros de ensayos: Música

de pájaros (2005) y Novela histórica

en Colombia 1988-2008: entre la pompa y el fracaso (2009); y las novelas: La sed del ojo (2004), Lejos

de Roma (2008) y Los derrotados (2012). Pablo Montoya es Primer Premio del

Concurso Nacional de Cuento “Germán Vargas” (1993). En 1999 el Centro Nacional

del Libro de Francia le otorgó una beca para escritores extranjeros por su

libro Viajeros. El libro Habitantes

ganó en el 2000 el premio Autores Antioqueños. Réquiem por un fantasma fue

premiado por la Alcaldía de Medellín en el 2005. En el 2007 ganó la beca de

creación artística de la Alcaldía de Medellín. En el 2008 obtuvo la beca de

investigación en literatura otorgada por el Ministerio de Cultura. Ha

participado en diferentes antologías de cuento y poesía colombiana y

latinoamericana. Sus traducciones de escritores franceses y africanos, sus ensayos

sobre música, literatura y pintura han sido publicados en diferentes revistas y

periódicos de América Latina y Europa.

[3] Héctor

Abad Faciolince considera que Vallejo

“tiene la mirada del genio. O del santo, o del energúmeno. Parece un poseído por

la furia y la pasión”. Héctor Abad Faciolince, “El infierno es esta tierra”, en

Cromos, No. 4.148, Bogotá, 1997, p. 40.

[4]

Igualmente Abad Faciolince en su reseña sobre El desbarrancadero dice:

“Fernando Vallejo no tiene anomalía neurológica (salvo, tal vez, una

hipertrofia de la inteligencia y de la sensibilidad)”. Ver Héctor Abad

Faciolince, “El odiador Amable”, Revista El Malpensante, No. 30, 2001,

p. 87.

[5] En la

reseña Nicolás Suescún sobre El fuego secreto dice que la novela “es la más violenta andanada que se ha

escrito contra Colombia, pero es también un emocionado grito de independencia y

rebeldía. Y ¿por qué no decirlo?, de amor también”. Nicolás Suescún, “El fuego

secreto de Fernando Vallejo” en Revista Diners, No. 23.205, Bogotá,

1987, p. 92.

[6] Esta es

más o menos la opinión del joven escritor Juan Álvarez quien dice que “en

Vallejo hay (...) el más radical y triste de los humanismos, un humanismo sin

concesiones, dispuesto a desnudar de manera descorazonada y descarnada las

íntimas miserias humanas.”. En Juan Álvarez, “El humanismo injuriado de

Fernando Vallejo”, en Revista Número, No. 49, 2006, Bogotá, p. 44.

[7] Ver

Fernando Aínsa, “El desbarrancadero de Fernando Vallejo Premio Internacional de

novela Rómulo Gallegos 2003 ¿Una alegoría premonitoria?”, en Revista de

literatura Quimera, No. 235, 2003, Barcelona, p. 57.

[8] Michel

Bibard, “La realidad ya no es maravillosa ni mágica”, en Gaceta, No.

42-43, Bogotá, 1998, p. 41.

[9] Claude

Michel Cluny, “Opiniones francesas sobre Fernando Vallejo”, Ibid., p.

43.

[10] Ver

William Ospina, “La virgen de los sicarios en cine”, en Revista Número,

No. 16, Bogotá, 2000. En www.revistanumero.com/26virgen.hpm

[11]

Espectáculo que los colombianos celebran a su modo. Carlos Monsivais decía que

una de las públicas intervenciones de Vallejo en México suscitaría un

linchamiento. Ver guión de “La desazón suprema”, documental de Luis Ospina,

en Fernando Vallejo, condición y

figura, (recopilación de textos de Eufrasio Guzmám), El ángel editor,

Medellín, 2005, p. 207. En Colombia, en

cambio, Vallejo como opina Oscar Collazos, es simplemente un espectáculo que

podría pagarse como cualquier espectáculo de variedades propiciadores de

aplausos y carcajadas. Ver Oscar Collazos, “El espectáculo Vallejo”, El Tiempo,

Bogotá, 2 de noviembre de 2006 (www. Eltiempo.com.co)

[12] “Au

commencemente était l’émotion”, o “retrouver l’émotion du ‘parlé’ à travers

l’écrit!”, eran expresiones caras a Céline. Ver Pascal Fouché, Céline “Ça a

débuté comme ça”, Découvertes Gallimard, Paris, 2001, pp-3-4.

[13] Dice el

narrador de Los días azules:“Te voy a contar de quién es Otraparte: de

Fernando González, el filósofo, un iconoclasta , quemador de curas y de santos,

como yo”. En Fernando Vallejo, El río del tiempo”, Alfaguara, Bogotá,

2004, p. 125.

[15] Rafael

Gutiérrez Girardot, “La literatura colombiana en el siglo XX” en Manual de

historia de Colombia, tomo III, Ministerio de Cultura y TM Editores,

Bogotá, 1999, p. 481.

[16] Ver El

río del tiempo, op. cit., p. 241.

[17] En El

fuego secreto el narrador se refiere a los nadaístas como sacrílegos, pero

les hace un reclamo furibundo: “A ver, ¿a qué derecho tienen estas ratas, estos

cerdos a cruzarse por mi vida? Todo lo escupieron, todo lo insultaron, todo lo

empuercaron, y a cambio ¿qué? Dos o tres dizque poemas escribieron en que

ponían jirafa con ge y Egipto con hache y jota.”. Fernando Vallejo, El río del tiempo, op.

cit. P. 296.

[18] Ver

Antonio Restrepo, “Literatura y pensamiento 1958-1985”, en Nueva Historia de

Colombia, Vol. VI, Planeta, Bogotá, p. 96.

[19]

Fernando Vallejo, La virgen de los sicarios, Alfaguara, Bogotá, 1994, p.

91.

[20]

Fernando Vallejo, Los caminos a Roma en El río del tiempo, op.

cit., p. 416.

[21] Javier

Murillo comprende la patria de Vallejo apoyándose en una célebre frase de

Cioran: “no se habita un país, se habita una lengua. Ésa es la patria y no otra

cosa”. Ver prólogo de Javier Murillo a Fernando Vallejo, El río del tiempo,

op.cit., p. 18.

[22] Ver

Porfirio Barba Jacob, Poesía completa, FCE., Bogotá, 2006, p. 39.

[23] Tomás

Carrasquilla, “Medellín”, en Obras completas, tomo primero, Bedout, Medellín, 1958, p. 805.

[24] “¡Santa

Anita mía, islita de felicidad en la tierra!”, dice el narrador en Los

caminos a Roma. Ver Fernando Vallejo, El río del tiempo, op.

cit., p. 349.

[25]

Fernando Vallejo, Los días azules en Ibid., p. 161.

[26] Ver

Eduardo Escobar, “Aclaración impertinente”, en El Tiempo, Bogotá,

Octubre 30 de 2006, p. 3.

[27] Así se

define el narrador en Años de indulgencia. Fernando Vallejo, El río del tiempo, op.cit., p.

476.

[28] Ver

Fernando Vallejo, Barba Jacob: el mensajero, Santafé de Bogotá, Planeta,

1997, p. 118.

[29] En El

fuego secreto el narrador dice: “Somos repetitivos, redundantes,

periféricos: giramos y giramos dándole la vuelta del bobo a un huevo. No es el

español un idioma riguroso.” En Fernando Vallejo, El río del tiempo, op.cit.,

p. 220.

[31]

Fernando Vallejo, El desbarrancadero, Biblioteca El Tiempo, Bogotá,

2003, p. 163.

[32] A

propósito de estos males y Colombia y el modo en que los entiende ver el

escritor antioqueño, ver Fernando Vallejo, “El monstruo bicéfalo” en Revista Número,

No. 20, Bogotá, 1998. Ver www.revistanumero.com/20bicefa.htm

[33] “Era la

turbamulta invadiéndolo todo, destruyéndolo todo, empuercándolo todo con su

miseria crapulosa. “¡A un lado, chusma puerca!” Ibamos mi niño y yo abriéndonos

paso a empellones por entre esta gentuza agresiva, fea, abyecta, esa raza

depravada y subhumana, la monstruoteca.” Fernando Vallejo, La virgen de los

sicarios, op. cit., p. 75.

[34] El

gramático dice: “Por razones genéticas el pobre no tiene derecho a

reproducirse. ¡Ricos del mundo, uníos! O la avalancha de la pobrería os va a

tapar”. En Fernando Vallejo, La virgen de los sicarios, op. cit.,

p. 122.

[35] Ver Entre

fantasmas en El río del tiempo, op. cit., p. 643.

[37] “Los

liberales no creen en Dios, como yo. Pero yo soy conservador por tradición”, Ibid., p. 695.

[38] Ver

Juan Guillermo Gómez García, Colombia es una cosa impenetrable, raíces de la

intolerancia y otros ensayos sobre historia política y vida intelectual,

Diente de León, Bogotá, 2006, p. 68.

[39] Álvaro

Tirado Mejía, “El gobierno de Laureano Gómez, de la dictadura civil a la

dictadura militar”, en Nueva Historia de Colombia, Planeta, Bogotá, pp.

81-104.

[40] La

expresión proviene de La virgen de los sicarios, op. cit., p. 75.

[41] Citado

por Pablo Montoya en “Introducción a Mea Culpa de L.F. Céline ”,

en Revista Universidad de Antioquia, No. 272, Medellín, 2003, p. 25.

[42]

Fernando Vallejo, La virgen de los sicarios, op. cit., p. 32.

[43] Ver

María Mercedes Jaramillo, “Fernando Vallejo, memoria insólitas”, en Revista Gaceta,

No. 42-43, Bogotá, 1998, p. 18.

[44] Ver

Claudio Magris, Utopía y desencanto, Anagrama, Barcelona, 2001, p.8.

|